2015/01/02 바다로 간 야크 2

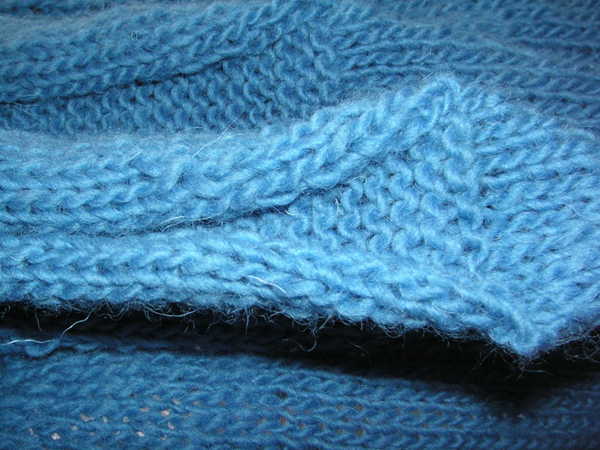

야크가 원래 설산에서 살았잖아. 그러니까 따뜻한 털이 필요해, 천연 털가죽… 털에는 아주 강한 내구력을 가진 것과 좀 보드라운 것이 있는 데, 강한 것은 카페트이나, 대체로 내구성이 요구되는 걸 만들고, 보드라운 건 옷이나, 모자, 양말을 짜서 주로 외국인 관광객에게 파는 거야. 네팔은 아직 실을 대량 생산하는 산업이 부실하거든… 그래서 털을 깎아서 염색하고 실로 만드는 걸 수공업으로 하거든. 실을 만드는 것도 집에서 물레를 써서 손으로 실을 만들어. 집에서 하니까, 그 집 부엌 검불도 들어가고 그렇지. 깨끗하게 한다고는 하지만, 불이 밝은 것도 아니라서 그런 게 들어가. 실도 기계로 뽑는 게 아니니까, 울퉁불퉁하지, 좀 가늘다가 두텁다가 강하게 감겼다가, 약했다가… 뭐, 핸드 다이에 핸드 스펀이라고 비싸게 받는 데서는 비싼데… 가격은 모르지. 뜨개질하기도 쉽지가 않아요. 근데, 막상 뜨개질을 하면 질감과 표정이 다르다나, 뭐 좋아하는 사람은 좋아한다고, 그러니까, 일부러 힘들게 핸드 스펀을 하는 사람들이 있을 정도지…

내 털도 깎여서 실이 되었거든. 알다시피, 내게는 바다로 가고 싶다는 야망이 있었잖아. 꿈이 야망으로 바꼈다고? 말이라는 게, 상황에 따라 바뀌는 거야. 됐고. 그래서 염색을 할 때, 바다로, 바다로 했더니, 푸른색이 되었다고. 바다색에 가까워진 거지. 이게 어느 정도 확률이냐면, 로또 당첨? 흔한 색이 아니야. 어쩌다가, 푸른색이 된 거라고. 내가 실이 되어 실집에 쌓여 있는 실을 봐도 푸른색이 없었어. 근데, 운명이나, 꿈은 숫자가 아니야. 카트만두 외국인 관광객이 오는 거리 뒷골목 실집, 도매집이라서 실을 파는 곳이 아닌 창고 한쪽 모퉁이에 있었지. 푸른색이 없으니까, 좀 튀기도 하고, 그래도 뭐 은밀하고 원대한 야심을 가진 존재라는 게 고독하다는 거 아닐까, 혼자서 말도 안 되는 상상을 하면서 있었지.

근데, 어느 날 동경에서 좀 이상한 아줌마가 왔더라고. 카트만두에 처음 왔다면서 준수한 네팔 청년을 앞세우고 있지도 않은 실집을 찾아서 헤매는 거야. 엉뚱한 사람이지. 야크가 있다고 해서 야크실을 생산하면 그 걸 현지에서 판매하고 소비가 된다는 보장이 없는 데, 그 걸 찾더라니까. 그래도 다행히 네팔 청년이 있었으니까, 물어 물어 내가 있던 실 도매집에 온 거라. 실을 보여 달라고, 봐도 뭐 우중충한 색이 많지. 원래 야크실이 색상이 다양하지 않거든. 실집을 완전히 뒤지듯이 실을 보더라니까, 그런데 내가 짠하고 나타났지. 푸른색을 다 사더라고, 비싸게 주고 샀지. 카트만두에 온 첫날에 현지 물가 수준을 알겠어? 원래 푸른색은 적었던 걸 싸그리 사서 들고 가서 좋은지 만지고 그렇더라고. 난 기분이 좋은듯 나쁜 듯 아리송했지. 근데, 이 아줌마가 카트만두가 냄새가 나고 혼잡스럽다고 뒷날 아침 카트만두를 떠나서 산으로 들어가더라고. 카트만두를 보지도 않고 그냥 가더라고. 나는 아줌마 가방에 담겨서 버스 지붕에 실려서 시끄러운 인도 음악에 멀미하고 심한 커브에 흔들리면서 산으로 갔지. 시골로 달리니까, 경치도 사람들도 좋더라고. 인도음악에 머리가 아프고 멀미도 느꼈지만 역시 카트만두의 먼지투성이 실집에서 탈출해서 아줌마와 같이 어딘가로 간다는 게, 기분이 그리 나쁘진 않더라고…

아줌마가 시골에서 일주일 정도 지내서 룸비니로 갔지. 룸비니에서는 한국절에서 지내다가 메디테이션 센터에서 15일을 지내다가 한달을 살았지. 가끔, 나를 꺼내서 보더라고, 나도 조금씩 아줌마에게 익숙해져 갔지. 아줌마는 룸비니를 좋아하더라고. 실은 살짝 긴장했어, 아줌마가 실에 관해서 ‘변태’가 아닌가 해서… 뭐, 오타쿠인 것은 확실해. 룸비니에서 포카라로 갔어, 거기서 한 달을 살더니 비행기로 카트만두에 가서 방콕을 경유해서 동경으로 가더라고. 나도 처음으로 비행기를 타고 갔지. 내가 발이 달린 것도 아니고 털에서 실이 되었으니까. 털이 몸에서 깎여서 실로 꼬여지고 염색을 하고 그러면서 드센 성질도 많이 죽었지. 내가 입은 색이 푸른색이잖아. 너무 드세면 이미지와 다르거든… 상황에 따라 이미지 관리도 필요하다고…

근데, 동경에 와서 아줌마네 집에 다른 실들과 같이 지내기 시작했지. 실이 엄청 많더라고, 내가 전혀 모르는 세계에서 보지도 듣지도 못했던 세상에서 온 것들이 모여있더구먼. 내가 속은 것 같은 느낌이 들더라고, 카트만두 실집에서 나를 찾아내서 비싸게 주고 사는 걸 보고 난 좀 특별한 줄 알았거든. 가끔은 꺼내서 특별히 눈을 맞추기도 했으니까, 순전히 나의 착각은 아닌 데. 젠장 여기서는 경쟁이 너무 심하네. 그래도 아줌마가 가끔 나를 꺼내 보면서 고민을 하더라고, 뭔가를 하기가 쉬운 게 아닌 모양이라. 내가 아무리 성질을 죽이고 예쁘게 화장을 했더라도 야생의 기억이 있는 건지, 어쨌든 아줌마에게 쉬운 상대는 아닌 모양이라. 그래서 3년 이상을 잠자다가, 가끔 깨었다가 그러면서 지냈지. 그러다 보니까, 나의 꿈도 차츰 잊어갔지. 어쩌겠어, 실이 된 마당에… 그렇게 나도 거의 포기상태에 들어갔어.

상황은 갑자기 돌아가더라고. 실은 아줌마가 작년 봄에 아티스트로 데뷔를 했거든. 아주 좋은 스타트를 했지. 그런데, 작년에 힘든 일이 많아서 아프기도 많이 아팠어. 한 때는 걷지도 못했고, 뜨개질 작업도 하면 안된다고 해서 한동안 쉬고 있었지. 아파서 작업을 못하니까, 아줌마도 힘들었는지 어느 날 밤은 잠자다가 몽유병 환자처럼 나와서 작품을 어루만지고 울더라고, 난 완전히 미친 줄 알았지 뭐야. 아줌마에게는 뜨개질 작업을 하는 것도 몸의 일부인 것 같았어. 못하니까, 괴로워 하더라고. 몇 달이나 작업을 못하고 쉬다가 작업에 들어간 것에 나를 썼다는 거야. 많은 푸른색 중에서 내가 뽑혔지. 아줌마는 처음부터 나를 찍었거든. 그러면서도, 다른 푸른색을 꺼내서 늘어놓고 보더라니까. 결국, 나를 붙잡고 아줌마는 정해진 것이 있는 것처럼 다짜고짜로 시작하더라고. 이 아줌마가 대책이 없어요. 이렇게 직감적으로 움직이거든. 그러더니, 나를 써서 파도를 만들기 시작하더라고, 내가 아줌마에게 바다로 가고 싶다는 걸 어필했었나? 그렇다면 나도 적극적으로 협력을 해야지. 거칠어서 짜기도 힘들지만, 힘든 줄 모르게 멋있게 그림이 보여야지. 스카프를 짜는 데, 생각보다 짜는 게 힘들어서 진전이 늦더라고, 그리고 실이 무거워서 길게 하면 아주 무거워지는 거라. 스카프는 쉬운 듯하면서 어렵거든. 세상에 가벼우면서 따뜻하고 좋은 스카프가 얼마나 많냐고? 비싼 실을 사서 짠다는 것은 경제적인 면에서 생각하면 바보 같은 일이야. 근데, 누군가를 생각하면서 짠다는 것은 경제적인 가격과는 전혀 다른 것이지. 그리고 뭔가 만드는 사람은 쓰는 사람에게 필요한, 쓰는 사람과 같이 살아가는 걸 원하기 때문에 더 골치가 아파요. 아줌마는 바쁜 와중에도 엄청 열심히 하더라, 그런데 길이를 어느 정도 했으면 좋을지 몰라 하더라고. 스카프가 길면 멋있지만, 거추장스러운 면도 있고, 무거워지니까. 하는 사람의 취향과 키와 몸집에 따라서 다르거든.

서울 가는 날, 비행기 타러 나가기 직전에 아슬아슬하게 마쳤어. 나도 비행기를 타고 한국에 왔지. 서울에서 선물로 내가 다른 분에게 넘어갔어. 아줌마가 생각했던 것보다 내가 같이 있을 분이 키가 크셨어. 길이가 약간 짧다고 느꼈지, 다행히도 받아 주신 분이 마음에 드신다고 해 주셨어.

결국, 나는 바다로 갔고, 파도가 되었어. 파도가 되었으니까, 넓은 세상을 돌아다닐 거야. 파도가 되어 해초를 어루만지고, 바위를 할퀴기도 하겠지. 포말이 되어 날아가기도 하고, 소금이 되어 누군가에게 먹히기도 하겠지. 고래도 만나겠지?

우선, 바닷물에 퐁당 빠졌어, 꼬르륵, 물도 마시고 정신이 혼미해지더군. 물맛이 어땠냐고, 짰어, 아주 짜더라고, 정신이 혼미해질 정도니까, 정신 차려서 파도로 살아 갈려고… 꿈이 이루어져서 행복하냐고? 파도치느라고 정신이 없어요... 파도타기를 해보면 내 기분 알 거야. 파도타기…

'뜨개질 이야기' 카테고리의 다른 글

| 목도리 짜기 (0) | 2020.01.16 |

|---|---|

| 만신창이 (0) | 2020.01.12 |

| 바다로 간 야크 1 (0) | 2020.01.02 |

| Burnt-out Capitalism (0) | 2019.12.27 |

| The Dead Red Monstar Kim Jong-il (0) | 2019.12.27 |